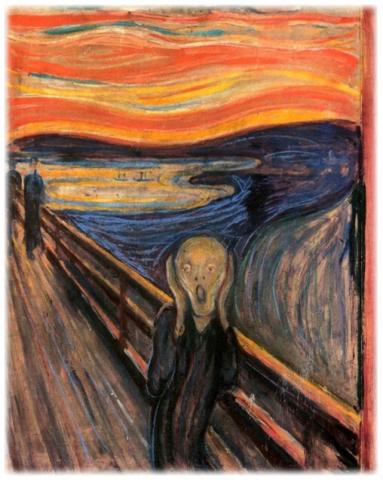

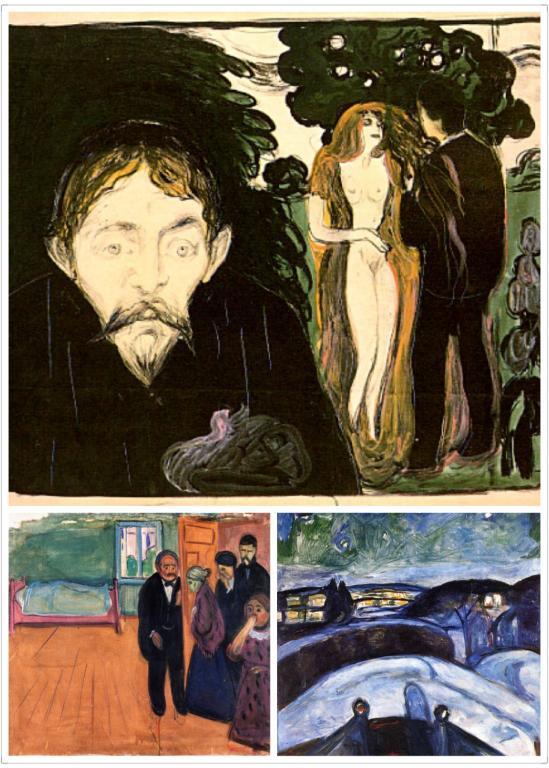

展览中最著名的作品当属《呐喊》了,一个不明性别年龄骷髅般人物站在木头栈桥上,两只手抱着头张着大嘴好像使出浑身的力气在呐喊,一抹红霞红得像血,波浪曲线好像声波在传播,远方水面和船只却很平静,栈桥尽头两个穿着大衣的男人正在走出画面,一个背影对着观众,好像什么也没听到,另一个微微侧过头来好像感觉到了什么。这撕心裂肺的呐喊是无声的,他快要崩溃了,他极度亢奋的精神状态和安闲漠然的环境形成强烈对比。他感觉到了什么?恐惧?压抑?愤懑……作品《嫉妒》,远处苹果树下一个裸体女子向她的情人微笑,如伊甸园里的亚当和夏娃,画面正中留着山羊胡子中年男子的三角脸苦涩阴郁,稀疏的头发脏兮兮地打成了绺,背对着那对情人,嫉妒得心脏都绿了,一股酸气、毒气、恶气直接从画面上发散出来……《死亡的气味》一个男人开了房门,三个男女走进房间,一张单人床上盖着布单,布单下应该是刚刚去世的生命,一个小女孩用手掩住鼻子,污浊闷腐的气味陡然充满博物馆的房间……《星夜》,星空下不远的楼窗里透出橙色的灯光,但温暖和热闹是别人的,画家完全从局外人的角度看着一切,一种不可名状的孤独跃然画上……

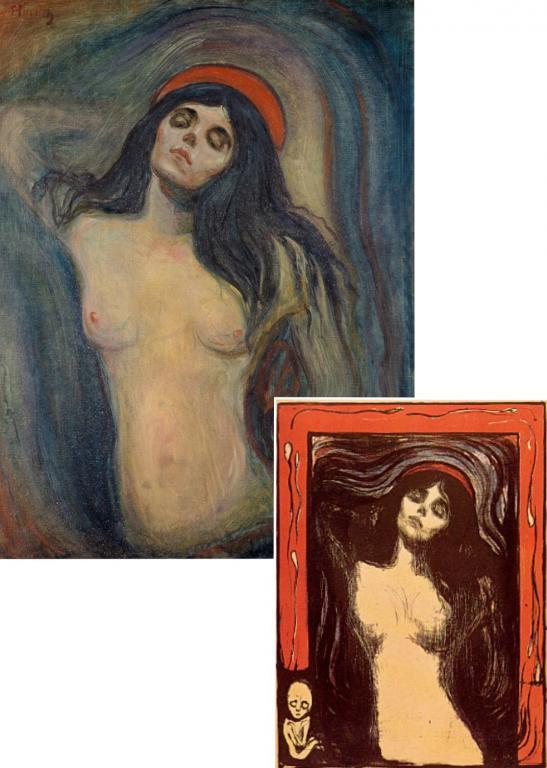

我参观国家博物馆时还受了一个小小的惊吓。作品《圣母》是一个女子的半身裸体像,黑色的长发瀑布般地披散着,头上一圈红色光环,像是一顶贝雷帽,也许意指神圣,这是唯一跟圣母沾点边的内容。女子右手抬起伸向在头后,左手背在背后,两眼下垂,表情淡然,从画面上很难判断她是站着的还是躺着的。这是一个美丽的人体,散发着成熟女人难以抗拒的魅力。我走近画面抬头细瞧,猛然发现她半开半闭的左眼是睁着的,黑眼球正向下看着我,我的心怦怦地猛跳了几下,下意识地退了几步,画中的女人似乎是有生命的,我好像看见了一个幽灵,太瘆人了!蒙克的《圣母》表现人类繁衍传承,他的版画版本这一主题更加明显,画框边缘画有游动的精子,左下角一个小小的胚胎皱着眉翻着白眼不满地看着画上的女人,好像对来到这个世上很不情愿。